採用

2025/03/31

お客さまファーストから新たな価値を創出!

"カスタマーサービス"という職場で成長する

お客さまの要望やお困りごとの窓口となるカスタマーサービス部門。一般的には厳しいお言葉をいただく部門としてのイメージが強いですが、KDDIはそのお言葉はサービス品質を向上させるための重要な源泉と考えており、部門に求められるのは社員の自由な発想による新たな価値の創出です。3人の社員にKDDIのカスタマーサービス部門で得られたそれぞれの経験について伺いました。

目次

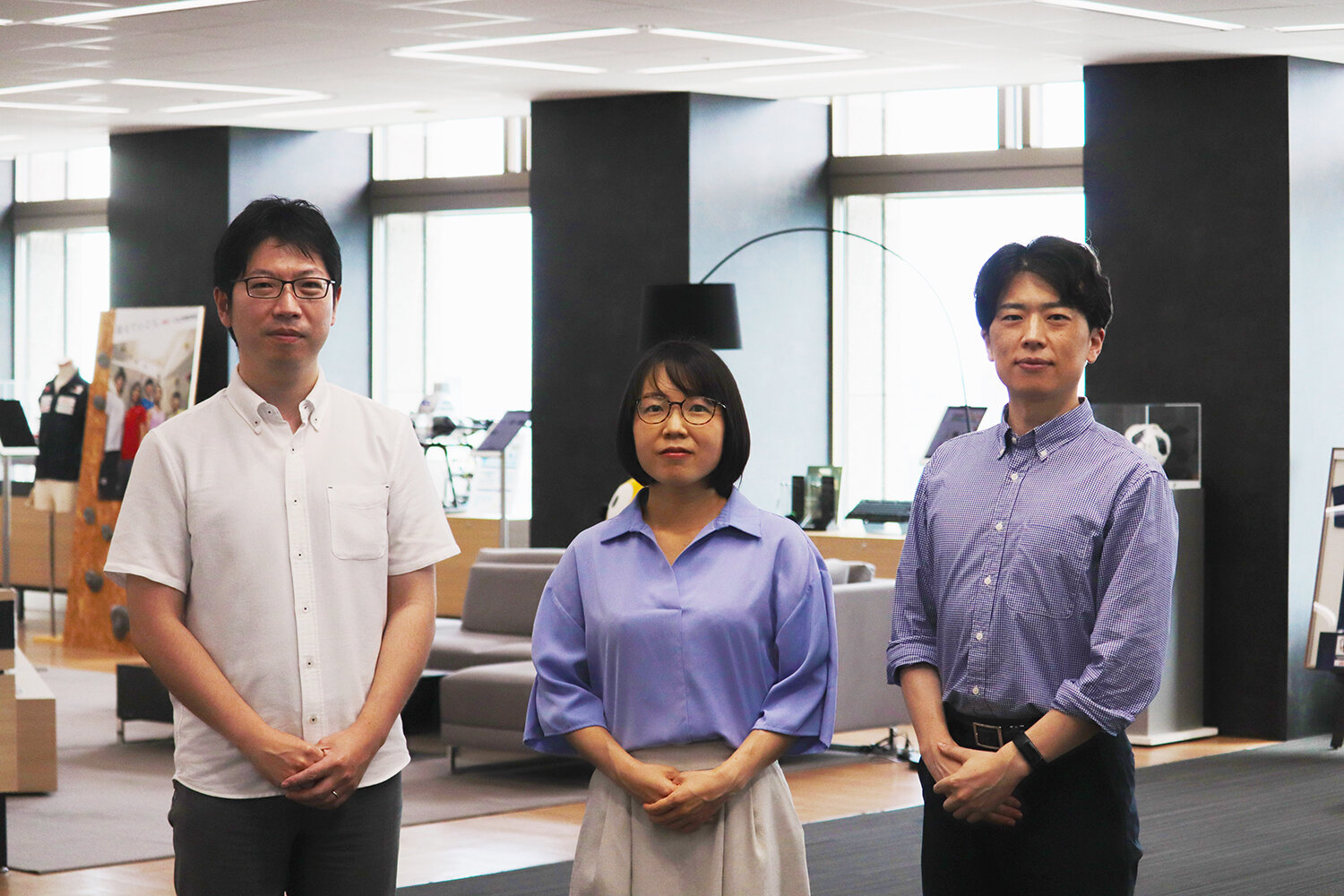

■インタビュイー略歴

-

前田 佳央

- グローバルコンシューマ事業企画本部 事業企画部

2020年、OPENコース(業務系)で新卒入社。au/UQの問い合わせ先であるチャットブースの業務品質・運用改善、新サービスのコンタクトセンター運用の企画・設計、既存サービスの運用改善を担当後に異動。現在は、サステナビリティ経営の浸透活動などに従事。

-

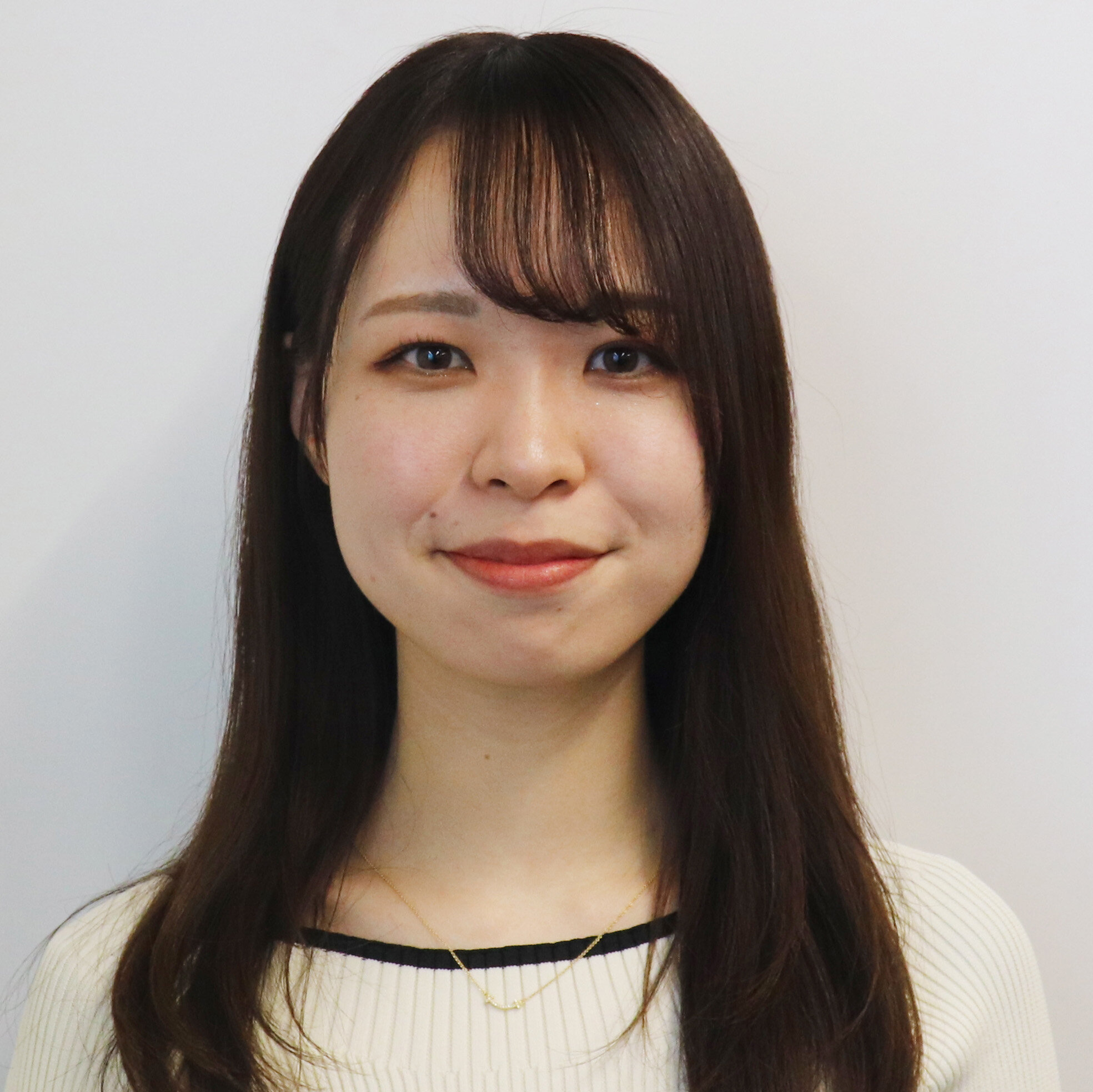

塩尻 萌実

- カスタマーサービス本部 カスタマーサービス企画部

2021年、OPENコース(業務系)で新卒入社。ビリングサービス統括部にてコミュニケーター育成やKPI(重要業績評価指標)管理などを担当した後、カスタマーサービス企画部に異動。現在は、お客さまや社員の声を収集しサービス改善につなげる業務に従事。

-

青木 優太

- カスタマーサービス本部 カスタマーサービス運用部

2022年キャリア入社。前職は不動産管理会社のインハウスコンタクトセンターにおける企画・運用。KDDI入社後は、電話やメールでの問い合わせ窓口に加えて、チャットボットの管理やチャットの立ち上げなどを経験。現部署でSNS領域でのお客さまサポートに従事。

お客さまの声から一丸となってサービス改善に取り組む

前田:大学では国際系の学問を専攻していたので、入社時はグローバルコンシューマ事業本部を希望していましたが、配属はカスタマーサービス(以下、CS)本部でした。CSについてはあまり調べていなかったので「お客さまに怒られる部門かな」と思っていましたし、お困りごとは解決できても、影響力はあまり大きくない業務という先入観がありました。

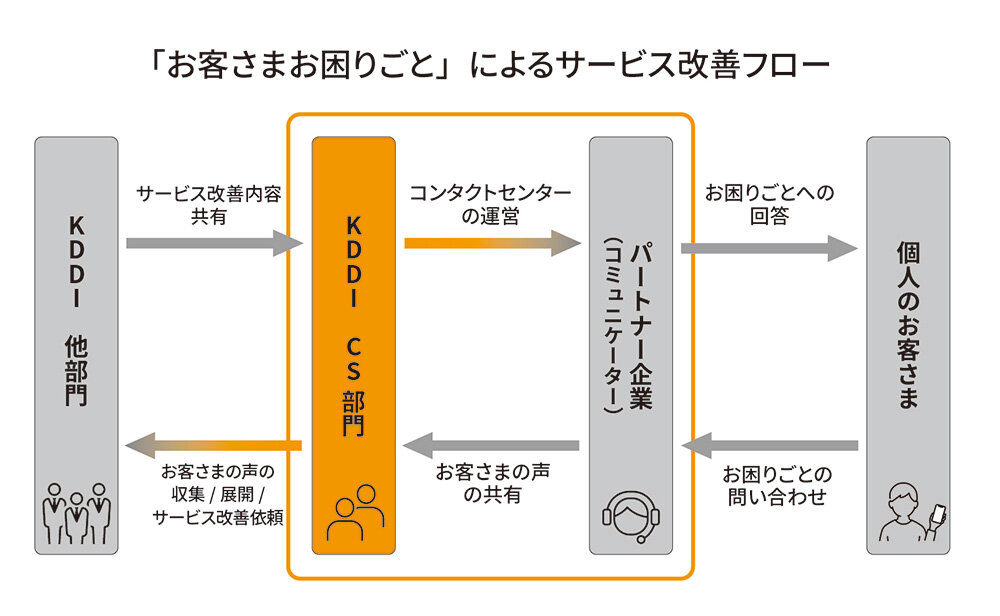

しかし、KDDIのCS部門ではお客さまに直接対応するのではなく、コンタクトセンターなどを担うパートナー企業と大勢のコミュニケーターを巻き込んでいくこと、そしてさまざまな形で受け取ったお客さまの声をサービス改善につなげることがミッションだったのです。お客さまを起点として全社に関わる、とても影響力のある仕事であることに気づきました。

私が配属された時は、チャットやメッセージによるお客さま対応が始まったばかりで、まだコミュニケーター向けの「テキスト対応の心得」が整っていませんでした。そこで、先輩社員と一緒に言葉を大切にした応対にあたってのマインドや対応方法を明記した「Message Adviser’s Book」を制作しました。力を入れたのは、お客さまに寄り添う応対の意識づけです。「問い合わせしてよかった!」と思っていただけるような応対方法が身に付く内容を目指しました。その結果、コミュニケーターと目線が合い、チャット応対へのお客さま満足度が高まったのは嬉しかったですね。

塩尻:私も、新卒で入社してCS部門に配属となりました。配属前の面接では「お客さま目線を学びたい」と伝えていましたが、どこか特定の部署を希望していたわけではありません。入社後の3年間は料金センターで、お客さまにau・UQを長くご利用いただくことを目標に、コミュニケーターの育成や進捗管理を行なってきました。現在は本部内で異動して、カスタマーサービス企画部でお客さまや社員の声に基づいたサービス改善業務をしています。

入社前は私も前田さんのように、CS部門の仕事に対して「お問い合せに回答する」ことのみという先入観がありましたが、実際はお客さまのひとつのお困りごとから全社一丸でサービス改善につなげる根幹となる業務になります。大量のご意見やご要望が寄せられたから対応するのではなく「1件のご意見でも、お客さまにご負担になる点があれば、きちんと議論する」という姿勢で取り組んでいます。入社前には想像しなかったことですね。

現在担当している「お客さまの声改善活動」では、サービス改善のためにお客さまのご意見を該当サービスの主管部門へ共有しています。お客さまの目線になって、何にお困りとなり、どのようにお問い合わせされたかカスタマージャーニーをたどり、そこで生じた「辛さ」を突き止めたうえで、サービス主管部門へ共有しています。

いきなり「改善してください!」と依頼しても、現状を最善と考えるサービス主管部門からは「難しい」と回答が来るケースもあります。相手の負荷軽減を心がけながら、文言変更などの小さな提案から始めて、最終的にはUI変更などの大きな提案を受け入れてもらえるように意識してコミュニケーションを図っています。

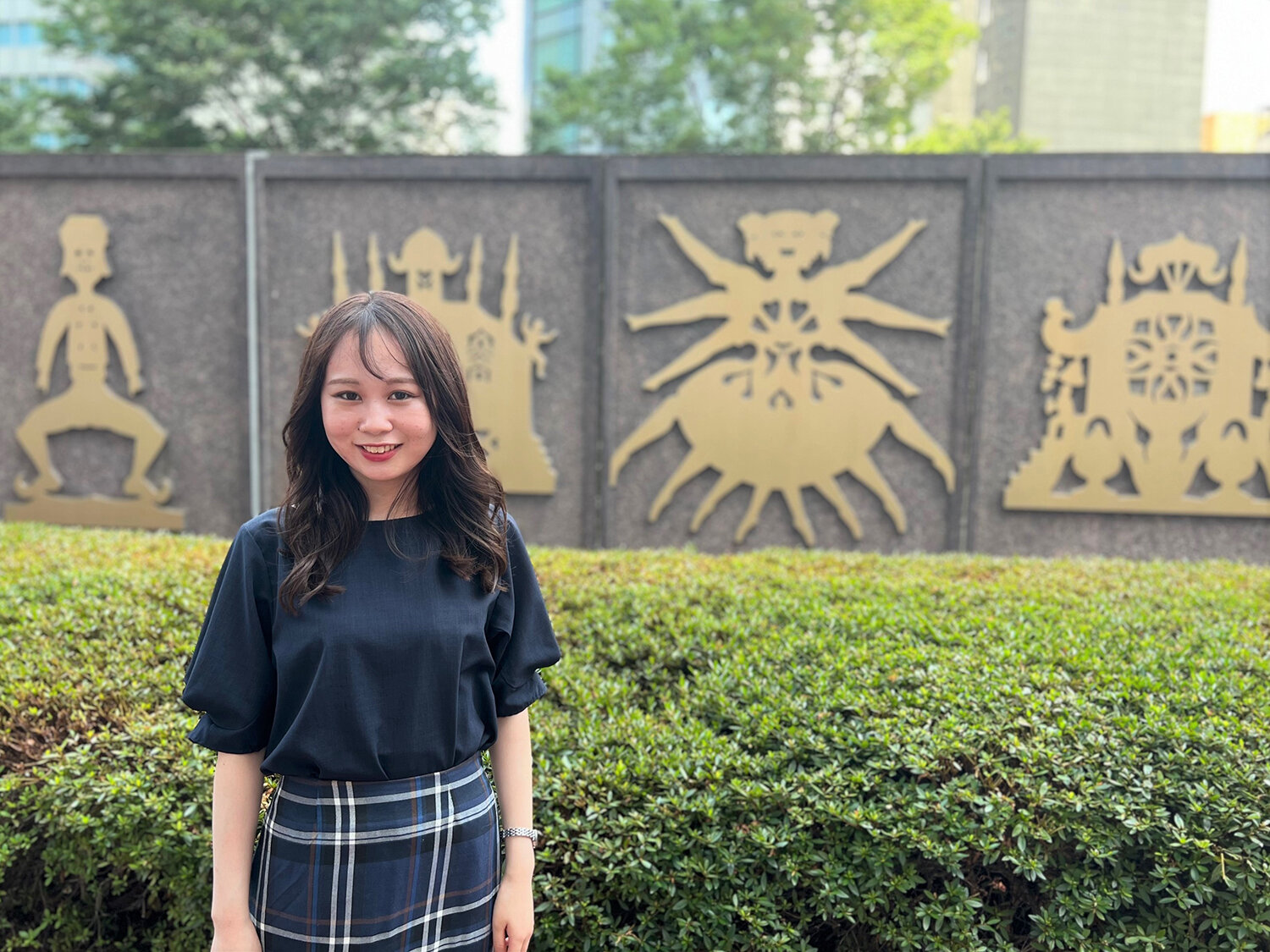

SNSを通じて能動的にお困りごとを解決

青木:前職での経験を生かしてKDDIに転職しました。KDDIのCS部門では、より多くのお客さまに便利で快適なサービスを提供すべく、精度の高いチャットボットや生成AIなど最新のテクノロジーをいち早く取り入れてサービスの進化を追求していることに驚きました。「問題解決によってお客さまにファンになっていただき、より長くサービスを使っていただこう」という風土がしっかり根付いています。さらに、若手にも多くの裁量が与えられており、みなさん生き生きと働いています。

入社後は、チャットボットの運用を経験した後に、SNSを活用したお客さまサポートを運用しています。具体的には、Xで何気なくつぶやかれた「auの電波が弱い」といったお困りごとをキャッチし、KDDIから積極的にお声がけを行なうサポートのことです。公式アカウントからの返信は予想外のことでお客さまからは驚かれますが、コミュニケーションを重ねて問題解決へ導くことで良い反応をいただけています。「当たり前ではない対応=驚きから感動を生む」。このサポートを通じて、お客さま満足度を向上させながらKDDIブランドのバリューを高める活動に非常にやりがいを感じています。

難易度の高い業務への挑戦が自分の成長につながる

塩尻:CS部門では、社員からもサービスの改善要望を受け付けています。自主的に気づいたことを伝える場所としてスタートしたため、初期の段階では要望を出す社員や投稿できるサービスが限られていました。そこで、2024年度からサービス改善に大きくつながる意見を表彰したところ、改善要望が従来の5倍に増えました。また、グループ会社のサービスも対象とすることで、KDDIグループ全体の改善につながる意見を集めることができました。

社員からの意見は、CS部門が直接その社員に連絡をして詳細を確認することができます。さらに、その意見をサービス主管部門へ共有するとより詳細に課題が把握でき、改善につなげやすいため、社員からの改善要望はとても貴重ですね。

前田:CS部門に所属していた最後の9ヶ月は電気やガスのサービスを担当していました。当時、電気の料金体系に変更があり、お問い合わせが膨大な数に上ったことがありました。適切な応対業務の体制を整えるにはまず、問い合わせ数を削減しなければなりません。料金体系変更に伴う案内文を見直し、説明用のウェブページの案内を拡充させました。その上で、応対業務の効率化を図るために、運用方法の変更や対応拠点の集約など、パートナー企業や社内関係者と調整をしました。

とても大変な業務でしたが、電気のサービスを提供する主管部門、コンタクトセンターを担うパートナー企業、そしてサービスを受け取るお客さまの3者の視点に配慮し、折り合いがつくよう対応策を講じました。お客さまからの反響から課題を洗い出して、最善の対処策を導き出す。課題解決能力を鍛えるにはとても良い経験になりました。

青木:SNSはプラットフォームによって利用者の属性が異なるため、新たなお客さま接点を拡大すべく、Instagramの公式アカウント「au サポート※」を立ち上げることになりました。企業公式アカウントの開設作業は初めての経験で、アカウントポリシーの策定、運用体制の構築、投稿・企画に向けたアクションアイテムの整理、SNS独自のアルゴリズムの理解など、全てが手探りでのスタートでした。多々苦労もありましたが、携帯キャリアでのサポートアカウントでは初のInstagramアカウントを開設しました。CS部門目線での有益な情報発信を行いながらエンゲージメントを強化し、開設約1年でフォロワー数5,000人に達することができました。(2025年3月10日時点)。

※au サポート

KDDIに転職した頃は、自分自身がSNSで公式アカウントを立ち上げるとは思ってもいないことでしたが、膨大な社内調整や業務知識を深めてプロジェクトを成し遂げたことは、私自身のスキルセットの向上に大きくつながったと実感しています。

最近では、地域共創を推進する部門と連携し、高校向けのSNS活用講座の講師として登壇する機会にも恵まれました。自分の業務経験が学生の活動や地域貢献に役立てるとは夢にも思っていなかったので、とても貴重な経験ができました。

CS部門で高めたスキルと知見で新たな領域に挑戦する

前田:CS部門では、多岐にわたる業務の中で、迅速に課題を発見して改善する必要がありますが、同時に社外のパートナー企業との連携も必要であり、その影響力は非常に大きいです。当然、社内の関連部門においても合意の上で対応してもらうことが求められます。これらのプロセスを通じて、問題解決スキル、コミュニケーションスキルなど社会人として必要とされる基礎スキルが身に付いたと感じています。

現在の業務では、グローバルコンシューマ事業本部内でのサステナビリティ経営の浸透に向けた理解や実践について社員にアンケート調査を実施していますが、部署によって理解度や実践度には大きな偏りがあるのが実情です。一律に改善依頼を展開するのではなく、直接ヒアリングをして「どうしたら改善できるか」「そもそもサステナビリティ経営を理解してもらうことで解決できる内容なのか」を検討し、施策に反映しています。まさに、お客さまの声そのものを理解して改善策を考えてきたCS部門での業務経験が役立っています。

CS部門での4年間で、お客さまやパートナー企業だけではなく、サービス主管部門の思いや目線を理解することができ、視野を広げることができました。今後は、新しいサービスをつくる仕事にも挑戦してみたいですね。

塩尻:お客さまや社員の声をサービス主管部門に渡す業務を通じて、まず「問題の本質はどこにあるのか」を考え、与えられた情報だけで判断するのではなく、足らなければ自分から情報を取りに行き、解決への道筋を描き、計画を立て、実行に移すというフローを心がけるようになりました。

学生時代は、何かをするときに最短ルートを考え、効率性を重視するタイプでした。しかし、CS部門で先輩方が情報を深掘りして、お客さまからの要望をサービス主管部門に伝えている姿を見て、私自身そうなりたいなと思い少しずつ意識を変えていきました。

今後は、全社員がお客さま目線に立つことの大切さを改めて理解できるような浸透活動に興味があります。また、CS部門の活動を社外にも発信することで、KDDIのCS部門がいかにお客さまを大切に考えているか伝えたていきたいと思います。そのためにもっともっと自分を磨いていきたいです。

青木:今まで培ってきたCSに関わる知識とSNS運用の経験を生かして、デジタルコミュニケーション推進による接点の強化と、KDDIブランドを身近に感じていただく活動を両立させた業務をしていきたいです。また、SNS運用に挑戦したことで、ブランディングやマーケティング領域にも興味を持つようになりました。幅広いサービスを展開しているKDDIにいるからこそ、今後も変化を楽しみつつ、自身の成長とともに新たなチャレンジをしていきたいです。